我不是一个游戏玩家,我甚至都不能清楚地表述“游戏玩家”这个头衔意味着什么。

游戏是我生活的一部分,从8岁起我就开始玩超级玛丽大乱斗了,我有一个PS2,Gameboy和一台Xbox。曾经每天我都要花好几个小时玩游戏,挑游戏,买游戏。

但在13岁的时候,我就不再这么热衷于游戏,我的男性朋友越来越少。而当我独自一人在家玩游戏的时候,我发现我没有办法代入自己。也许就是在那时,我体内的女权灵魂开始觉醒。我更想要一个有趣的,和我有关的故事而非单纯的游戏。我开始寻找封面上有女性形象的游戏。

但是我却把GTA带回家了。

从那开始,我就决定把自己当成一个女权主义者而非游戏玩家。对我来说,这两个头衔是互相排斥的。身为一个处在性别歧视下的少女,我必须做出选择——为了我的自我价值我愿意放弃什么?

其实这并不是一个惊人的发现:游戏就是性别歧视。当然最近我知道了游戏不全是性别歧视。现在我们来谈谈那些女性游戏制作者吧。她们中的代表就是Zoe Quinn。

在与Dante(男)的一次谈话中我了解了Zoe Quinn。她最成功的一部作品就是“抑郁症患者”。这是一款第二人称视角的自由冒险类游戏。玩家可以扮演一位抑郁症患者。在这个游戏中,一些正常的选项——向他人寻求帮助等,都被用红线划掉了。你可以看见这些选项,但你永远无法选它们。也许这就是抑郁症患者的内心吧。

我坐下来开始玩这款游戏,很快这款游戏就让我震惊了。这不仅仅是一款女性制作的游戏,而且不包含性别歧视。更重要的是,它为我讲述了一个全新的故事。

对我而言,独立游戏不像马里奥系列也不像使命召唤系列那样注重操作与画面。它更在意的是游戏的氛围。

然后Dante又给我推荐了“回家”这款游戏,这次我扮演一个找妹妹的姐姐在空屋子里游荡。整个游戏的目的性并不明确,需要玩家进行自主探索。然后我们又玩了“传送门”,这是一款物理游戏,配上一个毒舌的指导员。同样,这款游戏也是以女性角色为主角的。不过通常人们将女性主角描述成游戏的败笔。“传送门是个好游戏,尽管它的主角是女性。”

在这之后我就开始考虑重拾游戏了,我买了新的游戏机,注册了一个Steam账号。我在网上fo了Zoe Quinn和其他女权主义者:游戏记者Jenn Frank,游戏开发者Brianna Wu还有流行文化批评家Anita Sarkeesian。

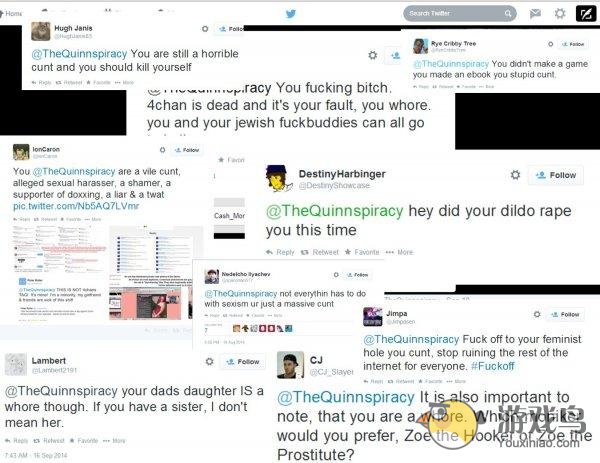

但就在我对游戏重拾希望的时候,#Gamergate发生了。顿时,喷子们全都苏醒了过来。

实话说,我都不太了解Gamergate是什么。我所清楚的是Zoe的前男友在4chan上说Zoe和一个游戏记者睡了。

与此同时,“抑郁症患者”也在Steam上发售。这引发了新一轮的骚动。不仅仅是针对Zoe,而是一场大范围的对女性的打击。匿名的黑客在网上发出了她们的地址和电话。死亡和强奸威胁紧随其后。Anita取消了在犹他州立大学的演讲因为有人威胁说他将会进行枪击。Frank放弃了游戏记者的生涯。Quinn搬出了房子,她已经好几周都没碰过自己的床了。

这些天我看到了很多,一些边缘人士决定远离游戏圈,在游戏界工作多年的女性退出了游戏圈,她们甚至连出门都要提心吊胆。这一切是为了什么呢?她们进入游戏圈,承受那么多的非议与压力,难道是为了那可怜的收入吗?

游戏是一种艺术。游戏能将听众们带入一个全新的视角,让人们感同身受。这不是那些死物可以给人带来的体验。与此同时,一些人声称他们有权定义什么是游戏,这些自称是“真正的游戏玩家”的人们将一切敢于挑衅他们的人视为异端,就像GTA里面的那样:“杀掉娼妇,解救少女”。

我不是一个游戏玩家。我甚至都搞不清楚它代表了什么。我所见到的只是那些自称玩家的4chan?丝,国外软件喷子。

我首先是一个女权主义者,为了这,我可以放弃我所爱的游戏。

我不是玩家,我也不敢当玩家。

![鸣潮莫特斐怎么玩[多图]](https://xzk.xyxza.com/youxiniao/imgfile/20240603/03150217vood.jpg)

![鸣潮秧秧怎么玩[多图]](https://xzk.xyxza.com/youxiniao/imgfile/20240603/031622403737.jpg)

![鸣潮炽霞怎么玩[多图]](https://xzk.xyxza.com/youxiniao/imgfile/20240531/31155010par7.jpg)

![植物大战僵尸杂交版冒险第11关攻略 冒险模式第十一关通关步骤解析[多图]](https://imgo.youxiniao.com/img2024/5/18/10/2024051898152071.png)